体験談 2025.04.25

体験談vol.14 武井三津江さんの長女さん<前編>

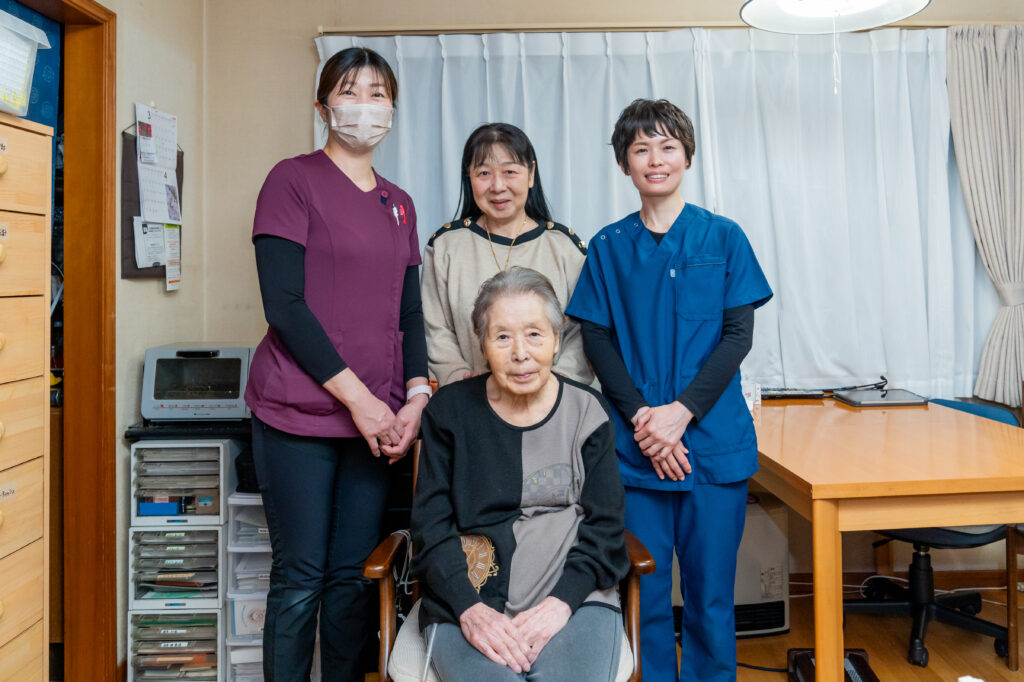

<写真中央> 武井三津江さん

<写真左> むすび在宅クリニック看護師

<写真奥中央> 武井三津江さんの長女さん

<写真右> むすび在宅クリニック 院長:香西友佳(こうざいゆか)

・患者さんの病名:直腸がん

・患者さんの年齢:87歳

・闘病期間:発症から現在まで1年7ヵ月

・訪問診療を受けている期間:1年5ヶ月

・家族構成:長女さん、お孫さん(大学生)と3人暮らし。お孫さん(声楽家)が近隣在住

・インタビューに答えてくださる方:長女さん(60代、パート職)

・インタビューの時期:訪問診療開始から1年5ヶ月後

三津江さんは、66歳の時に10歳年上のご主人を亡くされた後、79歳ごろまでおひとり暮らしをされていました。しかし、81歳で認知症を発症し、身の回りのことがだんだんできなくなって、83歳ごろから長女さん、お孫さん(大学生)と3人暮らしを始めました。

84歳の夏に発熱、下痢、下血が1週間以上続き、近くの病院でCT検査を受けたところ、直腸と肝臓に腫瘍が見つかり、大きな病院を受診するよう勧められました。精密検査で直腸がん、肝転移と診断され、発熱の原因は肝転移巣への感染が疑われました。緊急入院して抗菌薬で感染の治療を行ったのち、9月に直腸の原発巣の切除と人工肛門(ストーマ)造設の手術を受けました。術後に低活動性せん妄を発症し、食事やリハビリを拒否して全身状態が悪化してしまい、栄養補給のために胃管を挿入されましたが、自分で抜いてしまいました。

病院からは「自宅退院は困難だから転院を」と勧められましたが、2泊3日の外泊をしてみたところ、お家では自分から動こうとするし、食事をとることもできました。病院に戻った後、神経因性膀胱という膀胱の収縮能が弱まって尿をうまく出せなくなる病気を発症し、膀胱留置カテーテルを留置されました。便は人工肛門から、尿はカテーテルから出ている状態になりましたが、娘さんは三津江さんを家に連れて帰ることを諦めませんでした。入院から約2ヶ月後に自宅に退院しました。

退院後、訪問診療と3ヶ月に1回の通院を併用することになりました。退院してすぐは人工肛門の袋を自分で外してしまったり、膀胱留置カテーテルを引っこ抜いたりしてしまったり、てんやわんやの日々でしたが、3ヶ月くらい経過すると、三津江さんも人工肛門やカテーテルに慣れたのか、触ってしまうことは少なくなりました。退院直後にはサークルウォーカー(歩行車)が必要でしたが、2ヶ月くらいで何も持たなくても歩けるようになり、普通のご飯をしっかり食べられるようになりました。それから1年5ヶ月の間に、2ヶ月に1回くらいの頻度で発熱したり、ひどい痒みが出たり、血性の膣分泌物が出たり、人工肛門の周りの皮膚がかぶれたりするなどのトラブルがありましたが、それぞれ治療すれば治りました。

今年3月に入って食欲が落ちてきて、足のむくみが目立ってきています。CTでは肝転移が急速に大きくなってきていました。桜の花びらが舞う3月の終わりの温かい日に、認知症とがんと共に生きる三津江さんを支えている長女さんに、インタビューさせていただきました。

三津江さんはどんなお母さんですか?

穏やかで、子ども思いで、とても笑顔が可愛い母です。私はひとりっ子だったので母の愛情を一身に受け、幼い頃から「私はいいから、あなたが食べなさい」と美味しいものを分け与えられて育ちました。認知症になったいまでも母の愛は変わらず、母に出したお菓子を「これ、食べなさい」と私や私の娘に渡してくれることもよくあります。

元気な頃の母はなんでもテキパキこなすひとでした。綺麗好きで、家はいつもモデルルームのように片付いていました。こんなふうにごちゃごちゃ置いている状態は気に入らないのだろうなと思いますが、私には到底母のようにはできません。

父は公務員で多忙であり、母は父と一緒に過ごす時間が少なかった分、趣味に勤しんでいました。子育てが落ち着いた40歳くらいから社交ダンスやダンススケートを始めて、50歳くらいまでやっていました。そういった趣味のグループやママさん仲間との食事会にも頻繁に顔を出していて、とても社交的でした。海外旅行もたくさんしていました。

父と母は結婚後に公務員住宅を40年くらい転々とした後、空き家になった母の生家に家を建てて住み始めました。母はここで生まれて、きっと最期までここにいます。自分の生まれた場所で人生を送れるというのは幸せだと思います。私は一時期別に家を借りて住んでいたこともありますが、やはり生家は居心地がいいし、近所のひとも顔見知りだから安心感がありますね。

三津江さんの認知症の経過について教えてください。

父が亡くなってから13年ほどの間、母は特に不自由なくひとり暮らしをしていました。その後、79歳のときに私の長女(三津江さんの孫)が同居し始めました。同居を始めた理由は、「おばあちゃんも歳だし」と母を心配してというのもありましたが、「おばあちゃんに面倒をみてもらおう」という魂胆もあったようです。ところが、長女が同居し始めてしばらくしてから、母が待ち合わせ場所に来なかったり、行き慣れない場所だと迷子になったりすることがたまに起きるようになりました。孫の卒業式の際にも待ち合わせ場所に全然来なくて、母から「自分がどこにいるかわからない」と電話がきました。見えているものを頼りに誘導して、なんとか落ち合うことができました。母も歳を取ったなと感じましたが、まだ認知症だと確信するには至りませんでした。

長女が母と同居して1年経過した頃に、「おばあちゃんの様子がおかしい」と連絡がありました。家事や買い物でのミスが増え、できていないことを指摘すると喧嘩になるということが度々起きていたようです。これは認知症なのだろうと思い、病院を探しましたが、当時は認知症に関して相談できる医療機関が少なく、あちこち探してようやく数駅先のクリニックで認知症専門医を発見し、そこで画像検査や知能検査をしてもらって、81歳の時に認知症と診断されました。進行を遅らせる貼付剤を処方してもらって、いまもその貼付剤を使用しています。薬の処方だけでなく、こういうときにはどうしたら良いかという対処法を質問したり、これからどうなっていくかを教えてもらったり、愚痴を聞いてもらったりしました。

認知症とはっきり診断がついたのもあり、3年くらい前から私と私の次女が同居し始めました。長女は仕事の関係で入れ違いで出て行きましたが、近くには住んでいてよく顔を出します。女ばかり4人での生活は賑やかで楽しいですね。母は私たちのおしゃべりを黙って聞いていることが多いのですが、孫がいると表情が明るいし、食事量も増えます。

認知症の三津江さんにどんなふうに接していますか?

認知症になってすぐは、母は思い通りにできない自分がもどかしくて、イライラしていたのだと思います。癇癪を起こして孫と大喧嘩したり、家具を倒したりすることもありました。いまはそういった興奮はほとんどなく、物静かになりました。物忘れは少しずつ進んできていると思います。うまく言葉が浮かばないのか、口数も減ってきました。でも、寝言では流暢に大声で喋っているときもあるから不思議ですね。家族もやっといまの母に慣れてきました。家族だからこそ、自分の知っている母との違いに戸惑って、なかなか受け入れられなくて、こういうふうに接すればいいんだなとわかるまでに何年もかかりましたね。

認知症だからわからないだろうと、諦めたり、軽んじたりするのはよくないと思います。ダメなものはダメと言うし、しょっちゅう話し合います。母は何かしたいことがあるのにそれをうまく伝えられなくて、黙り込んだり、不貞寝したりすることもよくありますが、そんな時でも、母はどうしたいのだろうと考えるようにしています。お姑さんだったら遠慮してしまうのかもしれませんが、実母だからその辺はお互いに遠慮がなく、本音で話せます。ストレスを溜めないために、言いたいことを言うのは大事ですね。

本人は嫌なことがあってもすぐに忘れてしまいます。喧嘩や私に怒られた後でケロッとしている姿を見ると、認知症も悪いことばかりではないなと思います。以前かかっていた認知症専門医の先生にも「認知症はなった者勝ちだ」と言われました。たまに私のことを自分の娘だとわかっていないんじゃないかな、と思う時だってあります。家政婦さんかなと思っているような。でも、まぁそれでもいいか、くらいに思うようにしています。

母は元来ひとに頼ろう、任せようとするタイプではなくて、いまもなんでも自分でしようとします。母が自分で着替えや歯磨きをやろうとして、シャツを裏返しに着たり、もたついたりしているのを見ると、私はつい手を出してしまいそうになるのですが、娘に「おばあちゃんが自分でやってるんだから見守ってあげて」と言われます。娘の方が冷静に上手く母の認知症につきあってくれることもあるなと思います。また、娘が私が気づかない母の変化に気づいて、今日は元気がないとか、あざができているとか発見してくれることもあります。わからないことはすぐネットで調べてくれます。一緒に介護する家族がいるのは私にとってとてもありがたいです。

母が直腸がんの手術をして退院してからは、夜は母のベッドの横に布団を敷いて眠っています。ひとりにすると、急に歩き出そうとして、膀胱留置カテーテルが抜けそうになったり、転倒したりするのが怖いので。床で寝ている私のことを不憫に思うのか、母は時々「一緒に寝ようよ」と言ってくれます。「そんな狭いベッドで一緒に寝られないよ」と返しますが、母らしい的外れな気遣いが嬉しいです。床で寝ることは大して苦ではありません。私はどこででも眠れる体質なんです。母に踏まれて飛び起きたことが2回くらいありますけどね。

編集:児玉紘一

執筆・文責:むすび在宅クリニック院長 香西友佳

対談日:2025年某月