体験談 2025.08.05

体験談vol.19 林知枝子さんの長女さん<後編>

・患者さんの病名:濾胞性リンパ腫、認知症、神経因性膀胱

・患者さんの年齢:75歳(享年)

・闘病期間:発症から逝去まで8年10ヶ月

・訪問診療を受けた期間:約8ヶ月

・家族構成:長男さんと2人暮らし。長男さん、次男さん、長女さんが交代で介護。

・インタビューに答えてくださる方:長女さん

・インタビューの時期:逝去から約5ヶ月後

目次

- 1 きょうだい3人で協力して介護をされていましたが、幼い頃から仲良しだったのですか?

- 2 10年にも渡る介護生活は、どうでしたか?

- 3 濾胞性リンパ腫と診断された時は、知枝子さんはどんなご様子でしたか?

- 4 知枝子さんの介護をしていた期間で一番大変だった出来事はなんですか?

- 5 知枝子さんが亡くなった時はどんなお気持ちでしたか?

- 6 知枝子さんのお母さんらしい一面を教えてください。どんな時に愛情を感じましたか?

- 7 知枝子さんのことで、後悔していることはありますか?

- 8 訪問診療を開始しようと思ったきっかけはなんですか?

- 9 介護をしている間、長女さんを支えてくれるひとはいましたか?息抜きはできていましたか?

- 10 長女さん自身は介護が必要な状態になったら、家にいたいと思いますか?

- 11 知枝子さんはいまどんなふうに過ごしているでしょうか?

きょうだい3人で協力して介護をされていましたが、幼い頃から仲良しだったのですか?

幼少期からきょうだい仲はいい方だと思いますが、中学高校生になると男女の違いもあり、会話が減っていったように思います。長兄は大学生の時に祖母の家に移り住んで同居していたので、物理的な距離もありました。介護をするようになってから会話が増えました。母の時にはみんな介護に慣れてきていたので、自然とやらなければいけないことや連絡事項が分かり、役割分担もできていました。そのため、ほぼ喧嘩はありませんでしたが、父の時には、私の負担が大きすぎた時期もあって、「なんで私ばっかり!」と兄に当たったこともあります。介護を乗り越えて絆も深まり、いまはとても仲が良く月1回くらいきょうだいで集まります。

10年にも渡る介護生活は、どうでしたか?

友人知人から「大変でしたね」と言われることが多いのですが、意外と介護自体はそこまで大変ではなかったんです。私自身が、介護に向いている性格というか、下の世話も全然苦にならないし、ひとの世話を焼くのが好きなタイプなので。ただ、介護に集中できないような事態が起きた時、例えば兄が体調不良で入院するとか、が大変でした。仕事と介護の両立に関しては、父の介護が本格的に始まる頃にちょうど働いていた飲食店が閉店になったので、退職して夫の扶養に入り、アルバイトをしながら介護をしていました。フルタイムで働いていた頃は十分なケアをする時間がなく、いつも時間に追われていました。

濾胞性リンパ腫と診断された時は、知枝子さんはどんなご様子でしたか?

膀胱炎を何度も繰り返すので検査をしたら、腹腔内のリンパ節が腫れていることがわかり、膀胱がんかもしれないと言われてさらに詳しく検査を受けたら、膀胱がんではなくリンパ腫と診断されました。当時、母は祖母の介護をしていたので、祖母を看取るまで入院が必要な治療はできないと言い出し、早く治療を受けてほしい私たちと口論になりました。母は自分が入院している間に祖母が亡くなったら後悔すると言いましたが、祖母は大病があったわけではないのでそこまで差し迫った状況にはなく、いつのことになるかわからないので、私たちは母の病気が手遅れにならないか心配でした。結局、母はどうしても折れず、主治医の先生はすぐには進行しないだろうと言ってくれて、通院だけ継続していました。母だけで行くと大事な話を聞き漏らす恐れもあったので、できる限り有休を取って私が通院に同行していました。

祖母が亡くなったのがそれから約1年後で、その後は母も素直に化学療法を受けました。しかし、認知症やせん妄の発症で、入院と外来の計2回の治療を受けたのみで中断となりました。しばらくは進行もなく経過観察していたのですが、それから約5年後にリンパ節が腫れてきて、主治医の勧めでもう一度外来で化学療法を行いましたが、あまり効果がなかったようです。亡くなった日のちょうど1年前が3回目の化学療法の日で、久々の入院に柴犬のぬいぐるみを連れて行きました。母の介護生活を支えた可愛い相棒です。

知枝子さんの介護をしていた期間で一番大変だった出来事はなんですか?

母の介護中にはびっくりするようなことがたくさんありましたね。1人でいる時にお腹が空いて冷凍のチャーハンや餃子を袋ごとレンジで加熱してしまい、私が母を訪ねて行ったらレンジが焦げて、家中に変な臭いの煙が立ち込めていたこともあったし、空室の所有不動産の様子が気になるといって聞かず、連れて行ったら室内に篭城してしまったこともありました。

一番インパクトがあったのは、警察沙汰になった失踪事件の時ですね。私が家に来たら母がいなくて、呼んでも返事をせず、杖や歩行器はそのままだったからそんなに遠くへは行けないはずなのに、近所にも姿が見えなくてとても焦りました。庭ももちろん確認していたのですが、まさか庭に横たわっているとは思っておらず、警察に通報してからふと庭を見たら、母が庭の草の上に仰向けになっていて、戯けた顔でこっちを見ていて。あの時は、こんな顔ができるなら、母は大丈夫なんだなって一気に安堵して、写真撮らなきゃってカメラマン根性みたいなのが急に湧き上がりました。母は自分の家なのになんで好きに動いちゃ行けないのよって、不貞腐れていました。真夏だったので、母に大事がなくて本当に良かったです。

知枝子さんが亡くなった時はどんなお気持ちでしたか?

8月26日に失踪事件があって、その後くらいからせん妄、吐血、嘔吐、下血、浮腫などいろんな症状が出てきたけど、不思議とどれも数日で良くなったので、まさか11月に亡くなるとは思っていませんでした。いつかその時がくるという覚悟はしていましたが、その前に、痛みが出てきて医療用麻薬を開始したり、認知症が手に負えない状態になって施設に入ったり、もっと動けなくなって寝たきりになったりするような、父や祖母が経てきたような段階を踏むと想像していたので、最後が急すぎて、一段通り越してパッと逝ってしまった気がして、当初は母がいなくなったということを受け止めきれませんでした。

亡くなる日の前日は、それまで1ヶ月以上食欲がなくてほとんど食べられなくて、目も窪んで活気がない日々が続いていたのに、急に元気でした。旅行番組で鬼怒川特集をやっているのを見て、「絶対行こう」と目をキラキラ輝かせていました。ご飯も美味しい、美味しいとよく食べました。私の帰り際にはしみじみした様子で「ありがとう」と言われて、その時はそれが母との最期だなんて思わなかったから、普通に返事をしてしまいましたが、もしかしたら母にはなにかわかっていたのかもしれません。

知枝子さんのお母さんらしい一面を教えてください。どんな時に愛情を感じましたか?

私が夏に胃腸炎に罹った時、母のところにはなんとか来たけれど、全然介護どころじゃない状況でした。母は普段は私の顔を見るなり「お腹すいた」と騒ぐのですが、その時は私の具合が悪いのをすぐに察して、そういう発言は一切なく、私がトイレで吐いていたらエチケット袋を作ってくれました。認知症になっても娘の体調が悪いのはわかるのですね。あと、バイト辞めようかなとボソッと呟いた時にも「辞めちゃいなさいよ」と言ってくれました。母は懐が大きくて、どんと受け止めてくれました。

知枝子さんのことで、後悔していることはありますか?

祖母や父が亡くなった時に、あまりにも写真が少なく、もっと撮っておけば良かったと後悔しました。祖母の時にはガラケーからスマホに切り替えたくらいのタイミングであまり写真を撮る習慣がなく、長兄は頑張って祖母の介護をしていたのに、振り返ると長兄と祖母のツーショットの写真が一枚もなくて、すごく悔やみました。父は写真嫌いだったので、さらに少なかったです。

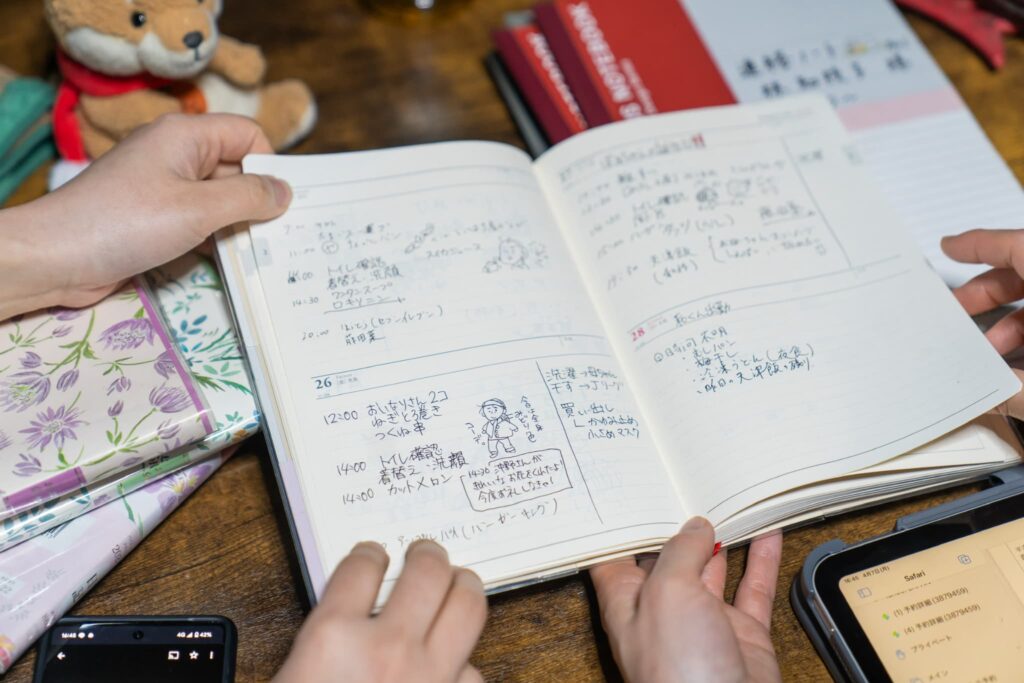

それで、母の時には3人ともバシャバシャ撮りました。特別な日でなくても、その日の母の様子を伝えるためにほとんど毎日撮って、SNSで情報共有していました。食べたものや出来事はノートで共有していて、このノートは宝物です。毎日毎日小さな事件が起きていて、それに真面目に対処しようとしたってどうしようもないので、全部笑いに変えていました。レンジが燃えても、湯船から出られなくなっていても、できたばかりの入れ歯を捨てちゃっていても、生きていればそれでいいって思っていました。そんな波乱万丈の記録が全部詰まっています。

ただ、動画は少なくて、もっと動画も撮れば良かったと後悔しています。動画は自分の声も入るから恥ずかしいし、介護しながら動画を撮るのって大変であまり撮っていなかったのです。きょうだい3人で集まる時はよく動画や写真を見返します。あまり観るとストックがなくなるので、あえて観ずに取っておいているものもあります。大したことのない日常の風景でも見返すと、お母さん小さくなっていたんだなとか、この時こうだったんだとか、そういうのがわかります。母の写真や動画を見ながらきょうだいで思い出話をしていると「いろいろあったけど、みんな頑張ったよね」という話になります。

他に心残りなのは、母を北海道に連れていってあげられなかったことです。母は新婚旅行で北海道に行きたかったようなのですが、父にそれを伝えられず、その後も行く機会がありませんでした。だから、私たちにはずーっと北海道に行きたいと言っていて、いつか連れていってあげようとは思っていたのですが、母の体調や私たちの予定を考えると、実現は難しかったです。旅行には連れて行けないから、家でできる、母が喜ぶことをしてあげたいと思いました。お寿司を買ってきた時に「昼からお寿司なんて贅沢!」とものすごく喜んだので、度々買ってきました。母が喜んだことは覚えておいて、繰り返し行いました。

長兄は、朝起きた時に息をしていない母を発見しました。当初は長兄は、自分がもっと早く起きていればとか、夜のうちに異変に気づいていたらと悔やんでいましたが、それはどうにもできなかったことだと思います。発見したのが長兄でよかったなと私は思っています。長兄が同居してくれていたから、私は通いで介護をして、安心して家に帰ることができました。母がひとりで暮らしていたら、夜の間もずっと不安だっただろうし、介護も続かなかったと思います。3人で支え合って、頑張って良かったと思います。

訪問診療を開始しようと思ったきっかけはなんですか?

訪問診療は父の時にも利用していたので知っていましたが、こちらから病院の先生に訪問診療を受けたいと伝えるようなものではなく、そういう時期になったら病院から提案されるのだと思っていました。父の時も病院からの勧めでした。どのくらいの状態のひとが使うのかもわかっていませんでした。母は総合病院の3つの科へ通院していたのですが、通院が同月に3日ある時もあって、有休を取るのが大変でした。尿路感染で入院して退院する際に主治医から訪問診療を提案されました。母はもうリンパ腫の治療はしないと言っていたから、病院に行かないこと自体に不安はありませんでした。下血とか吐血とか通常だと入院治療が必要な状態の時にも家で治療してもらえたのが、良かったです。母は入院するとせん妄で暴れちゃうので。

介護をしている間、長女さんを支えてくれるひとはいましたか?息抜きはできていましたか?

介護の実働部隊は私たちきょうだい3人でしたが、裏で支えてくれたのは私の夫です。夫の支えは本当に大きかったです。私が父の介護をするために夫の扶養に入りたいと言った時も、それで収入が減った時も、介護で私が家にいなくても、一度も文句を言われたことがなく、即答で「わかった。いいよ」と言ってくれました。人生設計が大きく変わるから、普通は少し考えさせてくれとか、困ると言われるんじゃないかと思うのですが、そういうのは一切なくて、私のやりたいようにさせてくれたことに本当に感謝しています。家計の面でも支えてもらったし、愚痴もたくさん聞いてもらったし、帰る時間が遅くなっても夕飯を代わりに作って待っていてくれました。私の実家の集まりにも嫌がらずに来てくれました。夫のようなひとが私についていてくれるから、母も安心していると思います。介護するひとをケアするひとの存在は本当に大事だと思います。

夫に甘えすぎないよう、気をつけていたことがあります。介護には終わりがないので、兄が帰ってくるまで母をひとりにさせるのが心配でつい長居しちゃうと、いつまでも帰れません。祖母の介護の時に母が家に帰れなくなって夫婦仲がこじれていたから、そうならないように、母のことがどんなに心配でも夫の帰宅時間には家に帰ることを心掛けていました。どうしても母の体調が悪い時はやむを得ない日もありましたが、そうでない日は母も「帰っちゃうの?」とつらそうな顔をしながらも「そうよね、旦那さん待ってるものね」とわかってくれました。

また、介護を理由に自分の人生をセーブしすぎないように、きょうだいで予定を調整して、交代で旅行やライブに行ったり、友達に会ったりと、自分達の息抜きの時間も作るようにしていました。どれくらい介護の期間が続くかもわからなかったので、息切れして介護する側が倒れちゃうのが一番まずいと思って、そうならないよう気をつけていました。きょうだい3人いたからできたことかもしれません。

私には子どもはいなくて、もしいたら、母への関わり方も変わっていたかなと思います。

とても同じようにはできなかったでしょう。それなのに、介護中に母に早く子どもを作りなさいよと言われて喧嘩になったこともあります。ただ一方で、兄たちと、孫がいたらもっと長生きしたかもねという話をすることはあります。

長女さん自身は介護が必要な状態になったら、家にいたいと思いますか?

子どもがいない状態だと、夫が私の介護することになるので、申し訳ないと思ってしまいます。ボケていたら施設に入れてほしいけれど、頭がしっかりしていたら、家にいたい気持ちはあると思います。私がボケたら、きっと母みたいになるんです。母の若い頃の写真を見ると、今の私とそっくりで。中身も似ているところもあるから、我儘になるんでしょうね。

介護者が子ども世代なら若いから気力体力で乗り切れるところもあると思うのですが、老老介護だと一層大変でしょうね。私と夫は同い年だからどちらが先に倒れるわからないですが、もし夫に介護が必要になったら、私は精一杯頑張りたいと思います。いつも、本当によくしてもらっているから恩を返したいです。

知枝子さんはいまどんなふうに過ごしているでしょうか?

私が今日話しているのを聞いて、「そんなんじゃないわよ」と口を尖らせていそうです。今頃は父と愛犬に会えて、何か好きなものを食べているんじゃないでしょうか。父は「早いじゃないか」と言っていそうですね。不摂生していた父が77歳で亡くなったから、母は父よりは長生きすると思っていたのですが、寿命はわからないものですね。

きょうだい3人で集まると、自然と母の話になります。いつも母が中心にいました。なんだかんだで、母の存在が私たちの心の支えだったんだと感じます。母が言いそうなことは3人ともすぐに浮かびます。母の言いそうなことを真似て笑っています。そんなふうに仲良く過ごす私たちを見て、母も安心してくれていると思います。

編集:児玉紘一

執筆・文責:むすび在宅クリニック院長 香西友佳

対談日:2025年某月