体験談 2025.08.25

体験談vol.21 松本愛子さんのご主人、次女さん、三女さん<前編>

・患者さんの病名:右尿管がん

・患者さんの年齢:80歳(享年)

・闘病期間:発症から逝去まで2年4ヶ月

・訪問診療を受けた期間:12日間

・家族構成:ご主人、三女さんと3人暮らし。長女さん家族が近隣、次女さん家族が九州在住(現在は都内在住)。

・インタビューに答えてくださる方:ご主人、次女さん、三女さん

・インタビューの時期:逝去から約5ヶ月後

愛子さんは3人の娘さんを育て上げた後、ご主人と三女さんと共に暮らしていました。75歳頃から物忘れが進み、無くし物が増え、アルツハイマー型認知症と診断されました。だんだん家事ができなくなり、身の回りのこともお手伝いが必要になっていきました。

77歳の時に健診で便潜血陽性を指摘され、精査の結果、大腸がんと診断されました。転移はなく、腹腔鏡下手術で完治しましたが、約7ヶ月後にCTを施行した際に右尿管に腫瘤影を指摘され、今度は右尿管がんと診断されました。当時はコロナ禍で、かかりつけの病院がコロナの専門病院になってしまったため、他の病院で78歳の年の9月に腹腔鏡下右腎尿管全摘術、リンパ節郭清を受けました。術後に化学療法を勧められましたが、認知症のため様子を見ることとしました。4ヶ月後にリンパ節転移を認め、化学療法を開始しましたが、あまり効果がなく、免疫チェックポイント阻害剤に変更しました。その後、肺転移が出現しましたが、薬剤の効果で縮小傾向にありました。薬剤の効果はありそうでしたが、副作用で下垂体機能不全を発症してしまい、薬剤を中止してステロイドの内服を開始しました。その年の9月には新たなリンパ節転移が出現し、他の抗がん剤を試しましたが、体がだるくなり中止しました。80歳の年の7月まで経過観察していましたが、肺転移や肝転移が徐々に広がり、右腎のあった場所に再発した腫瘍が腎臓と同じくらいに大きくなり、静脈や神経を圧迫して右下肢の浮腫や痺れが出現しました。化学療法を再開しましたが効果がありませんでした。背部痛や腹痛も出現し、9月からは医療用麻薬を開始しましたが、副作用で眠気が出て衰弱が急速に進み、動けなくなって10月15日に入院しました。入院中に病状が急激に進行し、家族が在宅療養を強く希望して11月4日に自宅退院となりました。

退院日より当院からの訪問診療を開始しました。退院直後からぐったりされていて呼びかけに反応はなく、37.9℃の発熱があり、頻脈、酸素飽和度の低下も認めました。口腔内に食物残渣がかなりあったことから誤嚥性肺炎と診断し、在宅酸素療法を開始し、抗菌薬の注射を開始しました。11月8日までは解熱傾向で、覚醒度も少しずつ上がり、食事がとれるようになってきていましたが、11月10日に再び38℃台の発熱と酸素飽和度の低下、傾眠が見られ、誤嚥性肺炎の再発を疑いました。

三女さんは「なんとかして食べさせたい。食べないと死んでしまう」と、とても不安なご様子でしたが、11月11日には食べさせようとしても本人が口をつぐんでしまう状態になったことで食べさせることを断念しました。日々衰弱が進む中で、ご家族は療養場所や延命治療についても迷われていましたが、みんなで話し合って病院には行かず、侵襲的な処置はせず、在宅で看取る方針になりました。その日から内服困難となり、苦しそうな表情をされていたので医療用麻薬の持続皮下注射を開始すると、それ以降は穏やかな表情で眠って過ごしました。11月13日には長女さんや次女さんも駆けつけました。11月14日朝には努力呼吸と無呼吸が見られ、余命数時間〜3日程度であることをお伝えしたところ、その日の夜には親族が大勢集い、賑やかに大宴会を開催されていました。愛子さんはご家族に囲まれて、すやすや眠っていました。11月15日4時頃から死前喘鳴という喉の音でゴロゴロ鳴る音が始まりましたが、表情は穏やかで苦痛はなさそうでした。その日の早朝、ご家族の見守る中、愛子さんは静かに旅立たれました。

愛子さんのご逝去から約5ヶ月後の桜の舞うある春の日に、ご主人、次女さん、三女さんに愛子さんの看取りといまのお気持ちについて語っていただきました。

愛子さんはどんな方でしたか?

ご主人:

認知症が進まないよう、愛子に日記を書かせていたのだけど、愛子が亡くなってからそれを読み返してみたんです。そこには私の知らない愛子の姿がありました。愛子とは幼馴染で、結婚してからも55年連れ添いましたが、愛子は私には自分のことをあまり出せなかったのかもしれません。こんなにも自分の気持ちを抑えてくれていたんだな、と改めて知り、もう少し話を聞いてあげたらよかったなと反省しました。

三女さん:

日記の中には父の名前の「優さん」という単語がものすごくたくさん記されていました。昭和の女性らしく、父を立てて一歩後ろを歩くようなところもあり、母の意見を聞こうとすると、まず先に父の意見を尊重するようなところもありました。それでいて、自分の気持ちを常に押さえているわけではなく、母はとても素直で、自分の意見がちゃんとあって、母自身がやりたいことをやれていたと思います。母は、人の役に立てることが好きでした。子育てが一区切りついたあとは、電話カウンセリングのボランティアや、子育て支援の会の初代会長をやったり、ホスピスの小児病棟へ絵本の読み聞かせに行ったりして、家にはいないことも多かったです。子どもが好きで、孫に対しても優しく、愛情深く接していました。亡くなる前の日は家族親戚みんな集まって大宴会のようになったのですが、人と接するのが好きな母にとって、皆に囲まれ、賑やかに最後を過ごせた事はきっと良かったのかなと思います。

次女さん:

姉(長女さん)はなんでもできるタイプで、自分の意見を口にしたり、口答えしたりすることもなかったのですが、私は「え、なんで?」とすぐ母に言っては叱られていました。でもその分、母は私が考えていることがわかって、かえって楽だったようです。たぶん私が母と一番性格が似ていて、私も母の考えていることはなんとなくわかる気がしました。

愛子さんの認知症の経過について教えてください。

三女さん:

母は75歳頃から無くし物が増えてきていました。「どうしちゃったんだろう」とか「私、おかしいのよ」が口癖のようになっていました。もともと忘れっぽいところのある母でしたから、家族はあまり気に留めていなかったのですが、振り返ってみれば、母自身が自分の変化に不安を感じていたのだと思います。その頃にもっと話を聞いてあげたらよかったなと悔やんでいます。

母に代わって家事全般を私がやるようになったのが、母が76歳頃からでした。実際にやってみて、母がこれだけのことをやっていたのだなと、母のありがたみを感じて、その分恩返しをしなきゃいけないなと痛感しました。

母が78歳の時、いつも通っていた病院にひとりで自転車で出かけたら、いつまで経っても帰ってこなかったんです。携帯も繋がらず、夕方になってようやく帰ってきた母は、途方に暮れた様子で、「辿り着けなかった」と言っていました。本当かどうかわからないのですが、他県の方にまで行ったあと、他の病院に行ってしまったそうで、これは普通ではないなと思いました。それで、近隣の病院の認知症専門外来を受診して、アルツハイマー型認知症と診断されました。

ご主人:

私はあまり「どうしちゃったんだろう」という発言は聞いていなくて、もしかしたら私には言いにくかったのかもしれません。その頃私は現役で仕事をしていて、家にいないことが多かったから、妻の変化に気づくのも遅かったですね。

私の母、つまり愛子の姑は、100歳まで一人暮らしをしていて、100歳の時点でも身の回りのことは自分でできていたのですが、なにかあっても困るからと100歳になった時に我が家へ招き、同居を始めました。106歳の時に転倒して大腿骨を折って入院し、そのまま施設に入り、その後に肺に水が溜まって108歳で亡くなりました。入院する直前まで元気でしたから、介護が大変ということはなかったと思うのですが、それでも、愛子にとっては姑の存在や、姑との同居は緊張感のあるものだったかもしれません。「おばあちゃんが亡くなったら、私ボケちゃいそう」とよく言っていましたね。母の葬式の時愛子は77歳でしたが、相当ショックを受けている様子で、その前後から愛子の言う通りボケが進んだような気はしました。

愛子さんの認知症に対して、どのような対応をされていたのですか?

ご主人:

アルツハイマー型認知症は治せる病気ではないと聞いていましたが、私たちは愛子に少しでも良くなってもらいたかったんです。だから、自己流にはなりますが、脳に良さそうなことを閃いたらなんでもやらせていました。新聞のコラムの書き写しや絵日記やそろばんの掛け算など、毎日の課題を壁に貼って、1日1時間くらいは机に向かわせていました。愛子は小さい頃からそろばんが得意で、そろばん一級を持っていたんですよ。認知症になってからは間違えることも多いけれど一生懸命やっていて、正解すると嬉しそうでした。そろばんは手の運動にもなるし、脳も使うし、よかったんじゃないかなぁ。あと、孫の名前や親族の名前をノートに書かせていました。孫の名前を間違えたらかわいそうでしょう。そういうふうに、私と三女で考えながら、思いついたらとりあえずやらせてみて、良さそうなものを続けていました。逆の立場だったら、私はスパルタでやってもらう方が嬉しいから、自分がやって欲しいことを考えてやっていました。

三女さん:

私たちの母への想いは母に伝わっていて、母は自分のためにやってくれているという認識はあったと思います。ただ、父は自分だったらやって欲しいことをやってあげたいと言っていましたが、それが母のやって欲しいこととは違うかもしれないとモヤモヤすることはありました。それでも、何もせずに母の認知症が進行するのを放っておくのは違うんじゃないかと思い、本にも「働きかけは大事だ」とあったので、何をどれくらいやるのがいいんだろうと常に悩みながらも、いろいろやらせていました。

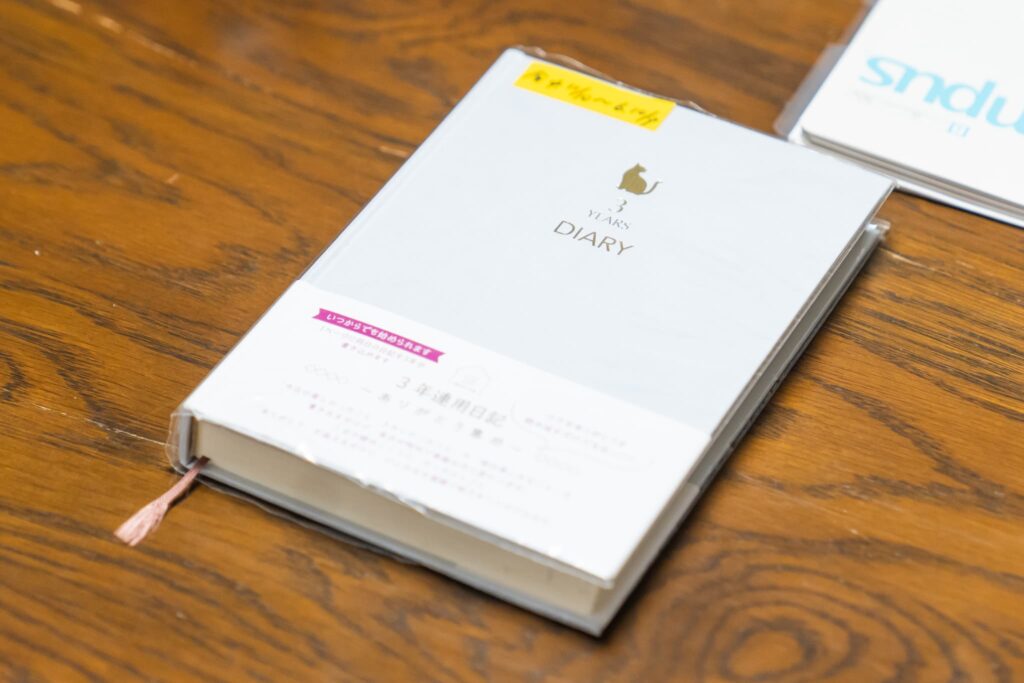

日記は三年日記というもので、1年前や2年前の同じ日に書いたものを振り返りながら、その日の日記を書いていました。寝る前に必ず一緒にやっていたのですが、母はしょうがなく付き合ってくれていた部分もあるのだと思います。母が書いているのを読みながら、ああ、母はこう思っていたのかと日々知ることが出来ました。長女と料理をしたら指導が厳しすぎたとか(笑)、今日は孫が来て嬉しかったとか、母の素直な気持ちが記されていました。日記は遺された者にとってもいいなと思いました。繰り返し読んで母の想いに触れることもできるし、闘病中の体調なども振り返ってみることができるので。

次女さん:

母の認知症が発覚して、父と妹がスパルタな認知トレーニングをやらせていた頃、姉は介護、私はコミュニケーションを学んでいました。それぞれの立場から見て、やらせすぎじゃないかと思ったこともありましたが、一番近くにいるふたりがなんとかしてあげたいと熱心になっている気持ちもわかりました。

母の日のプレゼントを買いに、母とふたりでデパートに行った時に母にこっそり「お父さんもかつ江(三女さん)もすごく頑張っているけど、お母さんはどう思っているの?」と聞いたら、母は何も言わずニコッと笑いました。私が「付き合ってあげてるんだ?」と言うと、ただ黙って笑っていました。それをみて、母がいいならそれでいいか、と思いました。

もう少し経った頃、母のケアに関する父と妹の意見がぶつかっているようだったので、母に「大丈夫かな?」と呟いたら、母は「かつ江、すごく頑張っているよね。お父さんもきついこと言うけど、かつ江も頑固だからね」と笑っていました。その頃、母は認知症が進んで殆ど喋らなくなっており、返事が返ってくるとは思わなかったので、はっきりした言葉が返ってきて驚きました。母は黙ってお世話されているように見えたけれど、いろんな思いを抱えているのだなと思いました。母がそれでいいと思っているのだから、普段遠方に住んでいて介護に関われない私は、黙って見守っていようと思いました。多分姉は私より近くにいる分、口を出したくなった時もあるのでしょうが、やはり同居しているふたりに任せるのが一番だと話し合いました。時々妹から愚痴を聞くのが私の役目だと思っていました。

編集:児玉紘一

執筆・文責:むすび在宅クリニック院長 香西友佳

対談日:2025年某月