体験談 2025.07.17

体験談vol.16 大池きよゑさんの娘さん達<後編>

・患者さんの病名:悪性リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)

・患者さんの年齢:88歳(享年)

・闘病期間:発症から逝去まで1年

・訪問診療を受けた期間:5ヶ月

・家族構成:長女さんと2人暮らし。次女さん、三女さんが近隣在住。

・インタビューに答えてくださる方:長女さん、次女さん、三女さん

・インタビューの時期:逝去から約3ヶ月後

・インタビュー同席者:

かのん訪問看護ステーションとも(看護師)

公式サイト:https://sosen-medical.co.jp/kanon-tomo

たーとす薬局(薬剤師)

公式サイト:https://cmed.co.jp/tatosu/

目次

きよゑさんが亡くなったときのことを教えてください。

母が緩和ケア病棟で亡くなった時、私たち姉妹も孫たちもみんな集まっていて、母のベッドを囲んで歓談をしていました。母も眠りながら話を聞いているようでした。息を引き取った時はとても自然な感じで、誰も泣いたり動揺したりしませんでした。家族に囲まれて死にたいと母が言っていたので、それを叶えられてよかったなと思います。

数年前に父が病院で亡くなったのですが、その時にはみんな大泣きしていました。亡くなる半年前くらいまではとても元気だったのですが、肺炎に罹って5ヶ月くらい入院していて。お見舞いに行って帰ろうとしたときに看護師さんから「帰らない方がいい」と言われ、その日の夜でした。父を囲んで、私たち3人と母とでワーワー泣いて。初めての親の死だったからなのか、私たち3人ともとてもショックでした。母の方が近しい存在だと感じるのに、涙が出ないのは不思議ですね。

闘病中、つらかったことはありますか?

母が87歳の年の12月から左足の浮腫が出て、翌年の1月に悪性リンパ腫と診断されているのですが、おそらく本当はもっと前から具合が悪くてしんどかったのではないかと思います。母は12月28日まで区の施設の清掃の仕事をやり遂げたのだから本当にすごいですよね。私たちも母の変化に気づいてあげられたらよかったのですが、限界まで足がパンパンになるまで、何も言われなかったので、そんなことになっているとは思いもしませんでした。

通院中はつらいこともたくさんありました。病名や病状を告知しないと化学療法や放射線治療が受けられないと言われて、母に言わなければいけなかったこと。病院の主治医から「これをやらないと死にますよ」というような説明をされて、そんなふうに言われたらやるしかないから、自分たちで選択する余地がなかったこと。私たちのひとりひとりを診てくれるのではなく、機械的な説明で、考える時間をもらえなかったことはいまも心に蟠りが残っています。

私たちは終末期だとか治らない病気だとは母には言いたくありませんでした。しかし、それは許されませんでした。告知するのが当然だからと。私たちは、母に最後まで希望を失ってほしくなかったし、私たち自身も緩和ケア病棟に入る時にでさえ、まだ治ると信じていました。だから、亡くなった時も葬式の準備も何もしていなかったんです。亡くなってから、あれも聞いておけばよかったと思うようなこともありました。そうは言っても、どこかで母が亡くなることを受け入れていたから、最低限のことは聞けていたし、母の死に際してもショックは大きくなかったのかもしれません。

病院の主治医はいろいろと準備する時間をくれようとして予後について繰り返し説明してくれたのだと思いますが、全てを知ることは必ずしも万人にとって必要なことではないと思いました。また、患者本人も家族も、何か希望があることが、生きる上で必要なのではないかと思いました。

きよゑさんはご自身の病気を知った後、どんなふうに過ごすことを希望されていましたか?

母自身は、両親や義実家の介護には携わっていないし、父の時にも肺炎に罹って入院していたので、介護の経験はほとんどなかったと思います。それでも周りの方から話などを聞いて、漠然と、施設にはいい印象はなかったようです。「施設には入りたくない」「デイサービスにも行きたくない」と言っていて、それは困ったなと私たちは内心感じていました。

病気がわかる直前まで働いていたようなひとだから、ひとの世話になることが本当はすごく嫌だったのだと思います。「みんなに迷惑かけちゃって」としょっちゅう言っていましたが、それでも「娘なら頼れる」という思いもあったのかもしれません。体が思うように動かなくなると、次第に私たちに委ねてくれるようになりました。体のケアのことだけでなく、薬のことを決める際などにも「あなたたちはどう思うの?」と聞かれました。母は「私はいいひとに囲まれている。恵まれている」ともよく言っていました。母を通じて私たちも在宅療養に関わるたくさんの方々に出会いました。介護する上で、みなさんの存在が本当に頼りになりました。お家に帰ってきた時、母は「おうちが一番。もう、幸せよ」と笑顔でした。

母が亡くなる3ヶ月くらい前に、母に最期はどうしたいかを聞きました。差し迫った状態ではなく、母の意識がはっきりしているうちに聞いておきたかったのです。母は「最期はみんなに囲まれてお家で亡くなりたい」と言っていました。父は病院で亡くなりましたが、父がとても穏やかに、みんなに囲まれて亡くなったから、その印象が強く、自分も同じように家族に見守られて逝きたいという気持ちがあったようです。私はあれこれ気になっちゃうタイプだから、「災害が来たらおぶって行くのは無理かもしれないけどいいの?」と聞くと、「それでいい。あなたたちが逃げればいい」と母は言っていました。寝たきりのひとを家で看る覚悟をするということは、何かあった時にどうするかも考えておくということだと思います。母の在宅介護中に自治体から寝たきりのひとのアンケートというものが届いて、緊急時に対応してもらえるよう、登録もしました。そういう制度があることも初めて知りました。在宅介護に関する情報は少なくて、やる前から在宅介護はできないと思っているご家族も多いように思いますが、こんなふうにやれるよというのを広めていきたいなと思いました。

在宅介護をしていて大変だったことは、どんなことですか?

一番大変だったのは食事です。母は食へのこだわりが強く、よほど美味しくないと美味しいとは言ってくれませんでした。料理が好きな私たちでさえ、毎日3食の料理を準備するのは大変でした。それでも、母の喜ぶ顔が見たいからリクエストを聞いて頑張って作りました。お寿司、ステーキ、揚げ物なんかをよく食べていました。夏に素麺ばかりリクエストされるようになった時は、母も病人なんだなと感じました。3人いなかったら到底こんな食事の準備はできなかったです。おむつ交換とかシャワーの介助などはそこまで大変ではありませんでした。母はできる限り自分でやろうとしてくれていました。

介護している間、私たち3人とも仕事と介護の両立を頑張りました。母のせいで仕事をセーブしたとは思いたくなかったので、無我夢中でやり切りました。それでも、職場に配慮してもらいましたし、3人で分担したからできたことだと思います。

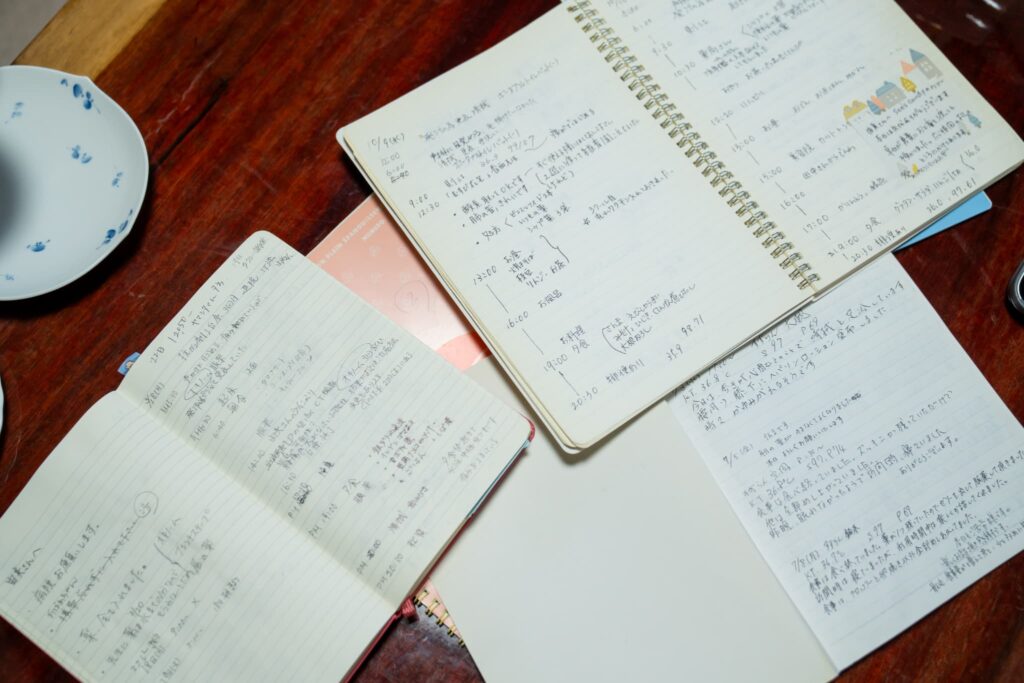

家族間での情報共有はSNSも使用していましたが、連絡ノートが主でした。その日のスケジュールを記し、何時に起きたか、食事は何をどれくらい食べたか、お通じはあったかなどを1日も欠かさず記録して、看護師さんや先生に聞かれてもちゃんと答えられるようにして、次の日の担当の者にもわかるようにしました。病棟の看護師さんでも同じ方が何時間もずっと同じ患者さんを見続けていることはあまりないと思いますが、私たちは丸1日ずっと母のそばにいたから、母のすごく小さな変化にも気づくことができました。家族だからこそわかることもあったと思います。常に冷静な自分がいて、ノートの存在もあり、母のことを昨日と比べてどうか、どういう状態なのか把握していました。それができたのも在宅介護を選んだからだと思います。慣れるまでは何に注意したら良いかわからなかったし、そういった情報共有にも手間取りましたが、1ヶ月も経てば、医療者が知りたい情報が食事内容、飲水量、排泄、睡眠、内服、母の言動、体温、痛みや咳などの症状の有無なのだなとわかり、そこに着目すればいいとわかって、その生活に順応していました。

娘さんたちはご自身の老後には在宅療養を選びたいですか?

母の世代とは価値観が変わっているから、私には子どもに面倒を見てもらって当然だという感覚はありません。むしろ、子どもには頼りたくないと思っているし、同年代の知人に聞いても同じ意見が大多数です。子どもがそばにいたとしてもあてにはできないかもしれません。世の中のあり方としても、介護は家族で行うものという認識は薄れていっているだろうから、私たちの時にはもっと介護サービスも施設も充実したものになっていたらいいなと思います。もし、介護サービスを利用して、家族に負担をかけずに家で過ごすことができるなら、私もできるだけ長く家で過ごしたいかもしれません。

ちょうど同年代の方々が親の介護の問題に直面している頃です。だけど、なかなか本音を口にできなかったり、情報がなくてどうしていいかわからず悩みを抱えていたりする方も多いのではないでしょうか。介護するひとたちが悩みを語り合える場があるといいなと思います。

編集:児玉紘一

執筆・文責:むすび在宅クリニック院長 香西友佳

対談日:2025年某月